ZEH(ゼッチ)とは

「ZEH(ゼッチ)」とは、「Net Zero Energy House(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)」の略語で、「エネルギー収支をゼロ以下にする家」のことです。

つまり、年間の一次エネルギー消費量(家で消費する1年間のエネルギー)と、“創エネ”(太陽光発電などで生み出すエネルギー)の収支が実質ゼロ、またはプラスになる=生活で消費するエネルギーと生み出すエネルギーが同じ、もしくは上回る住宅のことをいいます。具体的には、断熱性能を上げて消費するエネルギーを少なくし、太陽光発電システム等でエネルギーを作り、「断熱・省エネ・創エネ」によって、建物の消費エネルギーをおおむね0にする住宅となります。簡単にいうと、「自宅で使用する一次エネルギーを、自家製でまなかえる建物」というわけです。”一次エネルギー”については、後ほど詳しく解説しますね。

「ZEH」の具体的な基準

「ZEH」住宅として認められるためには、4つの基準を満たす必要があります。これは、断熱・省エネ・創エネを実現するために設けられている基準です。4つの基準について、1つずつ詳しく紹介していきますね。

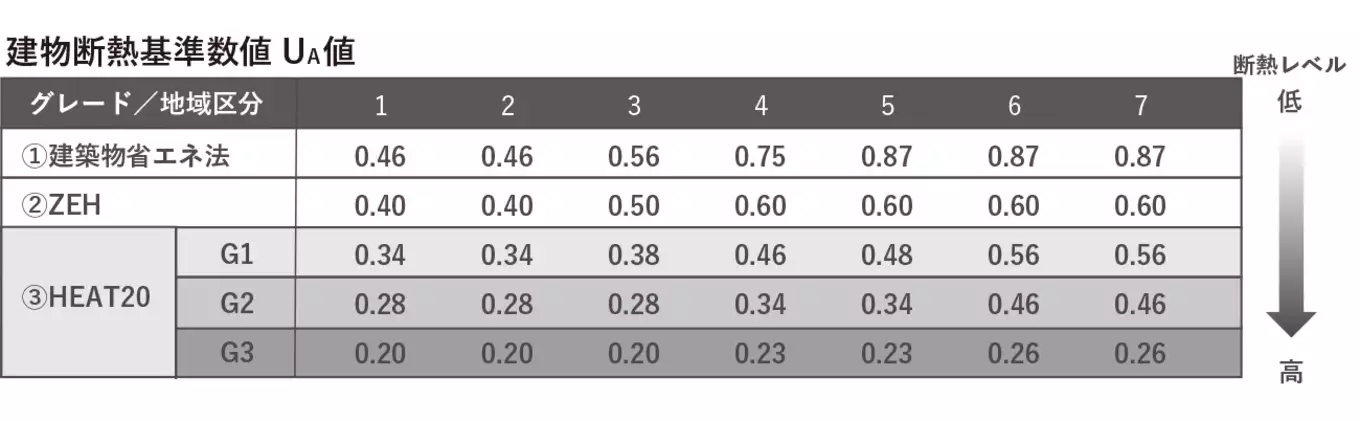

①「ZEH」強化外皮基準0.6~0.4以下を実現

「ZEH」の住宅は、「強化外皮基準」が0.6~0.4以下であることが求められます。この基準値は、地域によって異なります。

まず、建築予定地の「地域区分」を知ろう

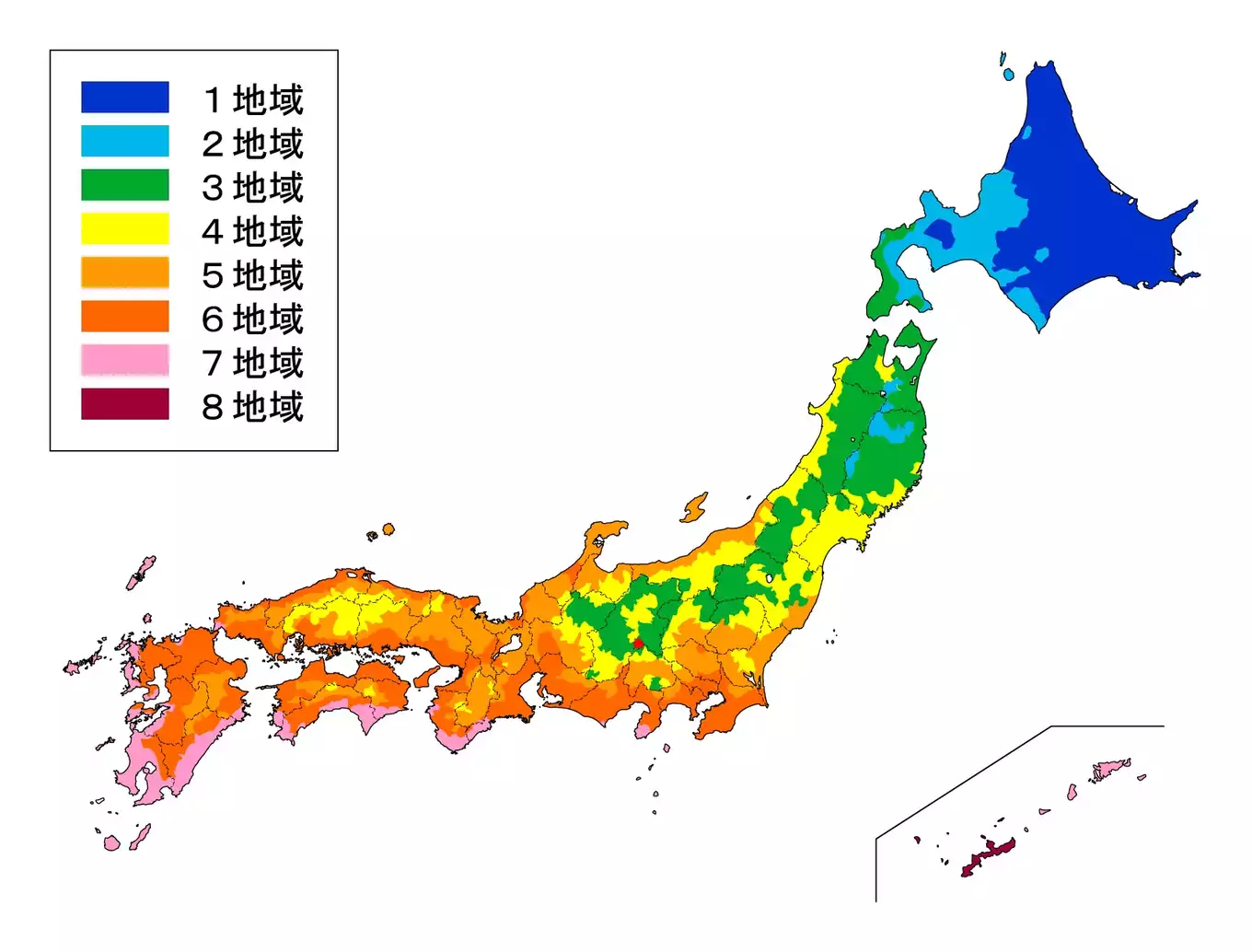

国土交通省が定める、地域ごとの基準「地域区分新旧表」によって、日本の地域は“地域区分1~8”に分けられているのを知っていますか?北海道などの寒冷地は“地域区分1”、東京23区は“地域区分6”、温暖な沖縄県は“地域区分8”となります。まずは、住宅を建設する地域が該当する「地域区分」を把握しておきましょう!

断熱性能を示す「UA値」

冬の寒さ、夏の暑さから居住空間を守るために、断熱性はとても重要な要素です。断熱性能を表す「強化外皮基準」とは、建物の壁、断熱材などを含めた外皮の断熱性能を判断する基準のことで、「UA値(外皮平均熱貫流率)」で示されます。

〇UA値[W/m2K]

1・2地域:0.40 相当以下

3地域:0.50 相当以下

4~7地域:0.60 相当以下

寒冷地であれば、より断熱性能が求められるため、基準が厳しくなります。例を挙げると、東京は0.6以下の基準、北海道は0.4以下の基準に該当します。つまり、UA値が低いほど、断熱性能が高いことを表している、というわけなんですね。

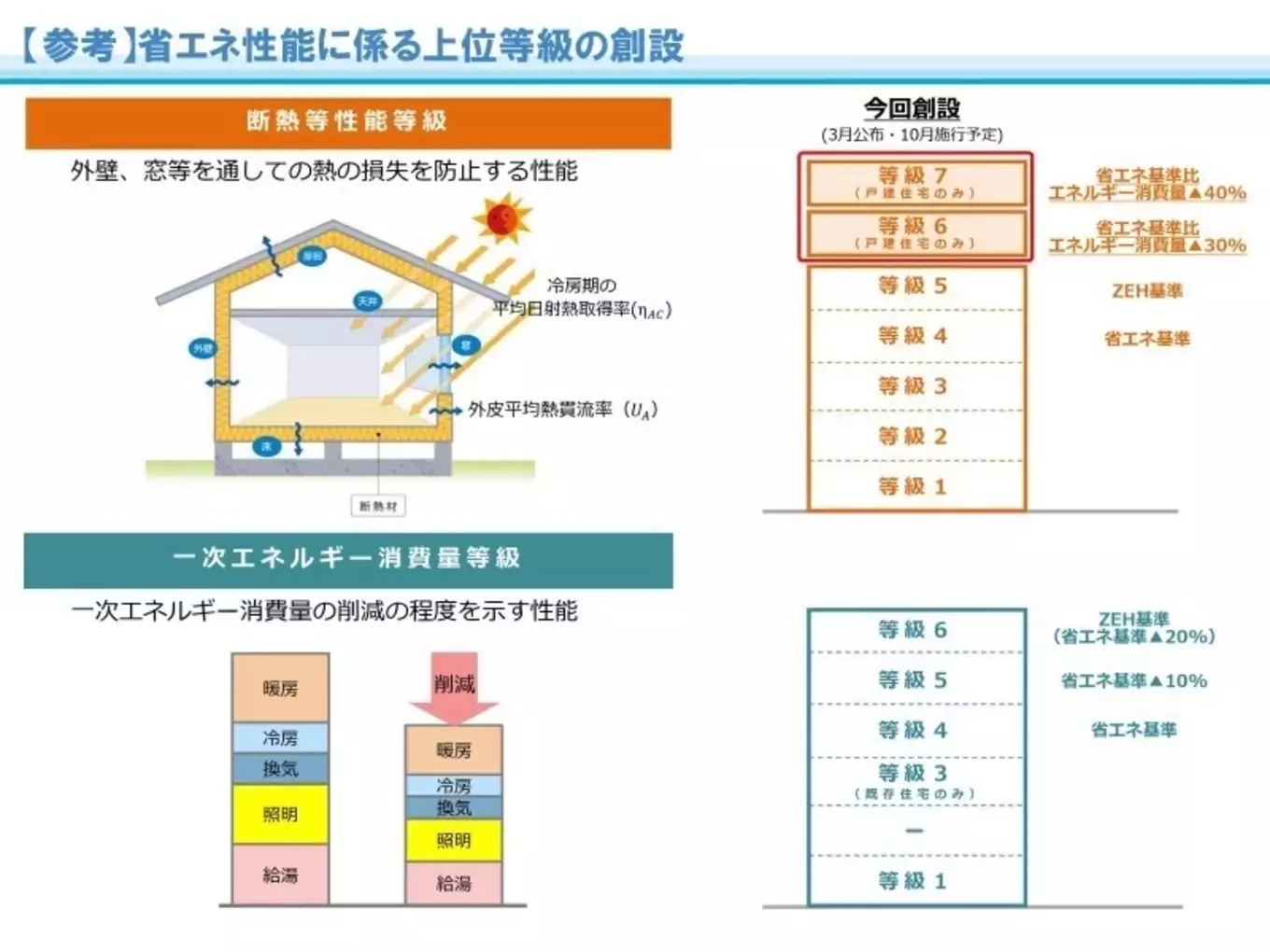

「断熱等性能等級」とは

また、住宅の断熱性能を表す指標として「断熱等性能等級」があります。これまでの5つのランクに加え、2022年10月より新たに“等級6、7”が創設されました。数字が大きいほど、断熱性能が高いことを示しています。等級に認定されるためには、一定の基準を満たす必要があります。

‐‐‐‐「断熱等性能等級」‐‐‐‐

“等級4”は「次世代省エネ基準」。壁や天井だけでなく、開口部(窓や玄関ドア)なども断熱が必要

“等級5”は「ZEH基準」相当。断熱材や窓ガラスなどは、断熱等性能等級4以上に高いレベルの断熱が必要。「暖冷房にかかる一次エネルギー消費量をおおむね20%削減可能」なレベルの性能

“等級6”は「暖冷房にかかる一次エネルギー消費量をおおむね30%削減可能」なレベルの性能

“等級7”は「暖冷房にかかる一次エネルギー消費量をおおむね40%削減可能」なレベルの性能

当社の「UA値」や断熱性能の取り組みについては、下記で詳しく紹介していますので、よかったらご参考になさってくださいね!

>>「ZEH対応の優れた性能と品質〜高気密高断熱〜」について詳しくはこちら

>>「ZEH対応の優れた性能と品質〜高気密高断熱〜」について詳しくはこちら

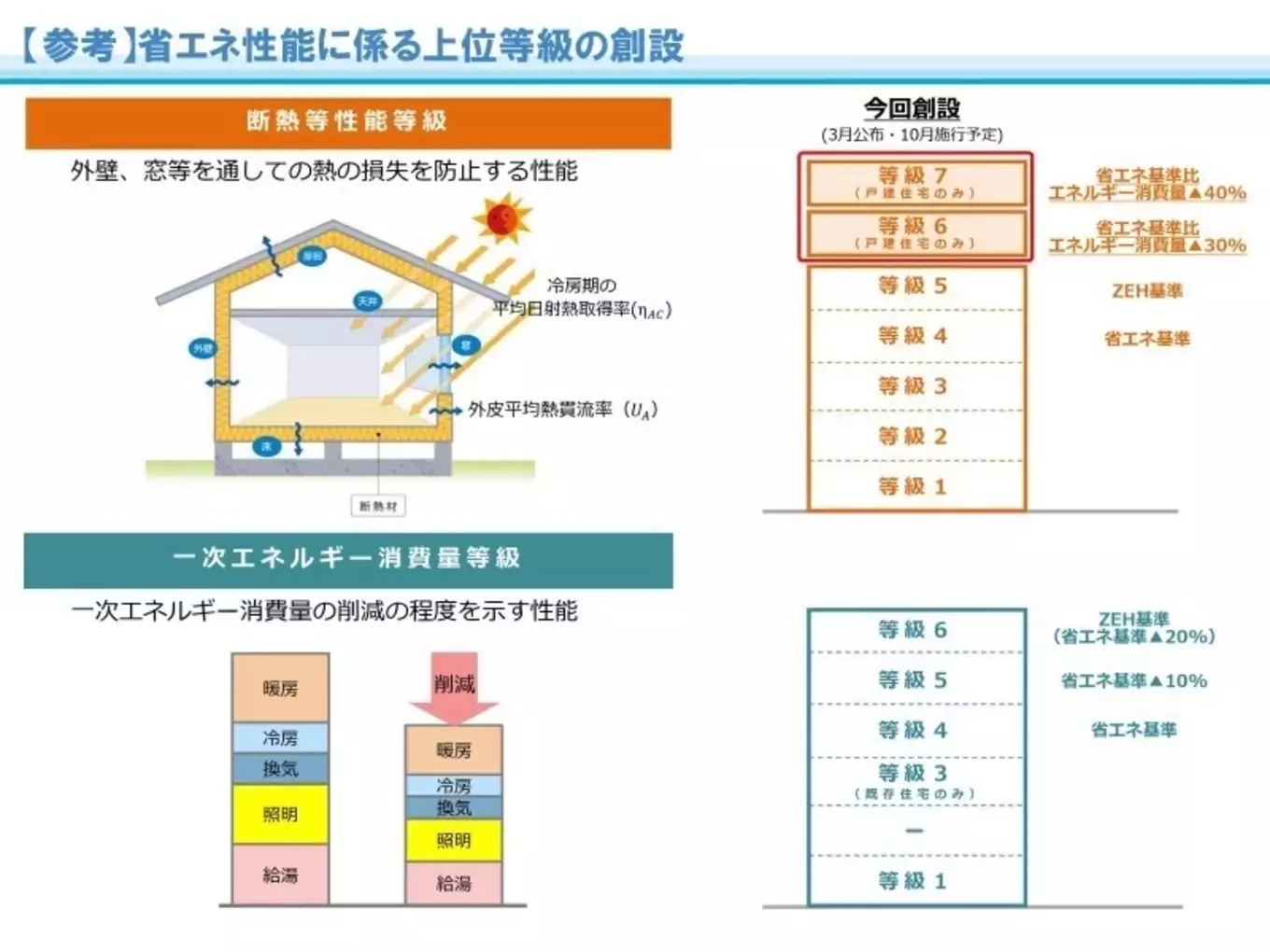

②基準一次エネルギー消費量を 20%以上削減する

「ZEH」では、「再生可能エネルギー等を除き、基準一次エネルギー消費量から20%以上の一次エネルギー消費量削減」が求められます。ここでいう“一次エネルギー”とは、石油、石炭、原子力、天然ガス、水力、地熱、太陽熱など、自然界にある物質から直接変換して得られるエネルギーのことです。“一次エネルギー”は、そのままではエネルギーとして使うことはできないので、暮らしの中で利用するために、“二次エネルギー”に加工する必要があります。“一次エネルギー”を“二次エネルギー”に加工したものが、ガソリンや電気、ガスなどです。

住宅の断熱性能を向上させたり、省電力稼働の冷暖房や給湯設備、照明、換気システムなどを導入したりすることで、無駄な電力消費を抑え、住宅のエネルギー効率が上がります。このような方策を通じて、「ZEH」では20%以上の消費エネルギー削減を実現しているんですね。

住宅の断熱性能を向上させたり、省電力稼働の冷暖房や給湯設備、照明、換気システムなどを導入したりすることで、無駄な電力消費を抑え、住宅のエネルギー効率が上がります。このような方策を通じて、「ZEH」では20%以上の消費エネルギー削減を実現しているんですね。

③再生可能エネルギーを導入(容量不問)

「再生可能エネルギー」とは、太陽光・風力・地熱・中小水力・バイオマスなど、エネルギー源として永続的に利用することができるものです。地球環境の観点から見ても、温室効果ガスを排出せず、国内で生産できることから、資源に乏しい日本にとって、とても重要なエネルギー源だといえますね。「ZEH」では、生活で消費するエネルギーよりも、生み出すエネルギーが多くなることが求められます。そのため、「太陽光発電」など「再生可能エネルギー」を作る設備が必要になるのです。風力発電を導入するケースもありますが、多くの場合「太陽光発電」や「エネファーム(=家庭用燃料電池のこと。都市ガスやLPガスから取り出した水素と空気中の酸素を化学反応させて、電気を作り出す)」が採用されています。「ZEH」基準を満たすため、住宅に「太陽光パネル」を設置したり、「エネファーム」を導入したりして、創エネしているというわけです。また、太陽光発電設備は災害時の重要なエネルギー源としても役立ちます。万一に備えるという意味でも、十分導入を検討する価値があるのではないでしょうか?

④基準一次エネルギー消費量から100%以上削減を実現

①~③の取り組みを通じて、“基準一次エネルギー消費量”から100%以上の“一次エネルギー消費量”削減を達成することで、「ZEH」の要件を満たすことができます。ほかにも、要件を満たすことがより困難な寒冷地・低日射地域・多雪地帯などに多い、75%以上100%未満の要件基準である「Nearly ZEH」や、一次エネルギー消費量25%以上の削減が求められる「ZEH+」という、より厳しい基準などもあります。

ココに注意! 「省エネ住宅」と「ZEH」の違いとは?

もしかすると、「省エネ住宅」という言葉を聞いたことがある方もいるのではないでしょうか? 「結局のところ、『省エネ住宅』と『ZEH』は、どのような違いがあるの?」と思うかもしれませんね。「ZEH」は「省エネ住宅」のひとつですが、“基準の厳しさ”が違います。特に、住宅の断熱性能が重要視されます。断熱性能は「UA値」(外皮平均熱貫率)によって表され、この値が小さいほど断熱性能が良いとされています。この基準は地域によって異なります。

つまり、単に“省エネ”であればいいというわけではなく、省エネ住宅機器等などの導入により、一定基準を上回る“省エネルギー効率”、太陽光発電等の“再生可能エネルギー”による“創エネ”を達成している住宅、かつ消費するエネルギーより住宅でつくるエネルギーのほうが多い、もしくはプラスマイナスゼロになる住宅だけが「ZEH」といえるのです。

・「地域によって“省エネ基準”が異なること」

・「『省エネ住宅』と『ZEH住宅』では満たしている基準が異なること」

マイホーム建築の際は、この2点を踏まえ、安易に「省エネ住宅」を謳っている工務店やハウスメーカーを選ばないよう、注意してくださいね。

マイホーム建築の際は、この2点を踏まえ、安易に「省エネ住宅」を謳っている工務店やハウスメーカーを選ばないよう、注意してくださいね。

2030年には、「ZEH基準」が国の標準モデルになる

経済産業省では、お得で快適な生活を実現する「ZEH」の普及を目指しています。2021年10月には、第6次エネルギー基本計画における「2030年度以降新築される住宅について、ZEH基準の水準の省エネルギー性能の確保を目指す」、「2030年において新築戸建住宅の6割に太陽光発電設備が設置されることを目指す」ことが閣議決定され、政府目標の達成に向けて、「ZEH」の普及を進めています。その結果、2020年のハウスメーカーが新築する注文戸建住宅のうち約56%が「ZEH」となりました。

(参考:経済産業省 省エネポータルサイト)

2030年には「ZEH基準」が国の標準モデルになるため、それを満たさない住宅は性能の低い家になってしまうのです……。これから住宅を建てる方は、「ZEH基準」を満たす必要があることを頭に置いておいてくださいね。

(参考:経済産業省 省エネポータルサイト)

2030年には「ZEH基準」が国の標準モデルになるため、それを満たさない住宅は性能の低い家になってしまうのです……。これから住宅を建てる方は、「ZEH基準」を満たす必要があることを頭に置いておいてくださいね。

次は、後編「省エネ&創エネ住宅「ZEH」のメリット・デメリットや補助金制度を解説」についてお話していきます!